专访高福:新冠疫苗研发如何摆脱“卡脑子”问题?

原标题:独家专访高福,新冠疫苗研发如何摆脱“卡脑子”问题?

来源:环球人物

2021年7月9日,高福在中国科学院微生物研究所接受本刊专访。(本刊记者 张岩 / 摄)

2021年7月9日,高福在中国科学院微生物研究所接受本刊专访。(本刊记者 张岩 / 摄)

作为中国疾病预防控制中心主任,高福认为,中国新冠病毒疫苗目前走在世界第一方阵、第一梯队。

|作者:隋坤

2021年7月8日晚11点半,当记者联系中国科学院院士、中国疾病预防控制中心(以下简称中国疾控中心)主任高福时,他仍在与同事、学生们开研讨会,主题是关于新冠病毒的变异株。

第二天中午,记者终于在中科院微生物研究所见到了刚刚散会的高福,他的脸上略有一丝疲惫。在采访现场,高福让记者把夹在他腰带上的话筒藏进衬衣里,并开玩笑道:“既然做一件事(拍视频),就尽量做到最好。”

从新冠肺炎疫情暴发以来,这位院士曾因在国际上发表论文公开透明疫情信息而被网络攻击。而作为参与了中国新冠病毒疫苗研发的科学家,高福一直在思考如何让疫苗与病毒赛跑,以及如何让全球疫苗研发不再“卡脑子”。对于中国疫苗,他坚定地说:“中国新冠病毒疫苗是中国抗击新冠肺炎疫情中取得的伟大成就之一。”

“没有疫苗出现,

就很难想象免疫学的发展”

谈及疫苗在人类历史上的地位,高福连用了两个“非常”:“疫苗在疾控史上发挥了非常非常重要的作用,甚至还提高了人类的平均寿命。”

在疫苗技术尚不成熟时,人类历史进程多次受到瘟疫的重大影响。

14世纪,鼠疫杆菌引起的黑死病让欧洲人口锐减,马尔萨斯在《人口论》一书里提到英国的死亡人数:英国从1348年开始大规模暴发黑死病,经过100年时间,人口从600万减少到了200万,整整减少了2/3。

中世纪欧洲画家描绘黑死病的作品《死亡的胜利》。

中世纪欧洲画家描绘黑死病的作品《死亡的胜利》。

18世纪,欧洲死于天花病毒的人数高达1.5亿。从17世纪到18世纪,法国国王路易十五、英国女王玛丽二世、神圣罗马帝国皇帝约瑟夫一世等多国君王都病亡于天花病毒。

直到英国乡村医生爱德华·詹纳一个意外发现,让人类逐渐打开了疫苗与免疫学的大门。

18世纪下半叶,詹纳发现天花疫区的很多挤奶工面容光洁,几乎没有天花发病留下的疤痕。这让他想起了当地的一个传言,“得过牛痘的人便不会再患天花”。1796 年,詹纳在8岁的小男孩詹姆斯·菲普斯身上接种了牛痘病毒。大约6周后,詹纳又为痊愈的菲普斯接种了天花病毒,结果菲普斯没有感染天花。后来,詹纳通过一系列实验证明,菲普斯身上所发生的事情并非孤例。天花疫苗就此诞生。

这是疫苗史上的标志性事件。虽然詹纳不是第一个尝试接种牛痘以预防天花的人,但他第一次基于实验数据作出公开、科学的论述,奠定了疫苗的理论基础。高福对《环球人物》记者说:“没有疫苗出现,就很难想象免疫学的发展。”1980年世界卫生组织宣布,人类已经消灭了天花病毒。

·建于1867年的天津保赤堂牛痘局,免费为儿童施种牛痘天花疫苗。

·建于1867年的天津保赤堂牛痘局,免费为儿童施种牛痘天花疫苗。

之后,疫苗研发技术快速发展。高福说:“有组织有计划地把某类微生物所引起的疾病从地球上彻底消灭,人类用疫苗做到了,比如天花和牛瘟。通过疫苗,我们还在区域内消除了脊髓灰质炎,乙肝的发病率也从1/10降低到了3‰,狂犬病疫苗则将无数人从死亡边缘拯救回来。”

通过接种疫苗,我国麻疹、百日咳、流脑、乙脑、甲肝等传染病发病率降至历史最低水平。其中,2012年的麻疹发病率较1978年下降了99.7%。“1978年,中国开始了‘免疫规划’,孩子一出生就打各种疫苗。我们的人均预期寿命提升这么快(2020年已达77.3岁),疫苗发挥了非常重要的作用。”

至今没有任何一种医疗措施能像疫苗一样对人类的健康产生如此重要、持久和深远的影响;也没有任何一种治疗药品能像疫苗一样以极其低廉的代价让某一种疾病从地球上被“消灭”。中国科学院院士、免疫学专家董晨曾说:“疫苗是我们人类在文明发展过程中发现的保护我们机体的重要手段。”

但在人类与疾病的斗争史上,疫苗仍非“常胜将军”。高福说:“目前还有疫苗无法战胜的疾病。比如面对艾滋病毒,人类一直没有研制出有效疫苗。目前人类面对很多病毒仍然知之甚少,背后的很多科学机制都没有弄清楚,迄今也没有疫苗,我们需要就这些问题向科学要答案。”

争分夺秒,

把P3实验室直接转换成生产车间

针对新冠肺炎疫情,疫苗可能是最终解决问题的答案。高福说:“从一发现病毒,我们就知道疫苗在防控传染的巨大作用,也是最终解决方案。”

2020年2月15日,国务院新闻办公室在湖北省武汉市举行的一次疫情防控新闻发布会上宣布了“(新冠病毒)疫苗研发取得阶段性进展”。彼时,有关部门在疫苗技术上布局了多条路线,其中走得最快的正是目前应用最广泛的灭活疫苗。

·新冠病毒灭活疫苗。

·新冠病毒灭活疫苗。

谈及中国新冠病毒灭活疫苗的研发,高福热情地向记者推荐了一位特殊的采访对象——中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍。

2020年1月初,武桂珍和团队拿到了新冠病毒标本。随后他们凭借强大的科研实力率先完成了新冠病毒基因测序,找出了病原,并共享给全球科学家。“正是基于此基因序列,世界各国科学家才创纪录地研制出上百种疫苗。”高福说。

·2021年7月9日,武桂珍在中国科学院微生物研究所接受本刊专访。(本刊记者 张岩 / 摄)

·2021年7月9日,武桂珍在中国科学院微生物研究所接受本刊专访。(本刊记者 张岩 / 摄)

仅过了几天,武桂珍与团队将新冠病毒分离培养成功,并制备出疫苗株。这是灭活疫苗研发过程中极为关键的一步,也是最难的一步。在毒株分离过程中要保证绝对的生物安全,必须在P3实验室进行。P3实验室全名为“生物安全三级实验室”,属于高等级生物安全实验室。为防病毒泄漏,P3实验室内部通常是负压环境,且装置了具有高效过滤器的排风装置。在P3实验室内,工作人员需着防护服,经由缓冲间到达核心区域,每人连续工作不能超过4个小时。

P3实验室的工作环境会让人体不舒服。“进入实验室之前要经过多重检测,甚至连工作人员心理状态也要考虑到。如果某人前一天被不愉快的事影响了心情,我们会建议他不要进入实验室。如果身体不舒服,我们则会不允许他进入实验室。”武桂珍说。

毒株分离培养成功之后,中国初步具备了研发新冠病毒灭活疫苗的基础。经过中国疾控中心病毒所一系列科研攻坚,中国新冠病毒灭活疫苗很快进入临床试验阶段,这也意味着需要对接企业、提高产量。“当时还没有适合专门生产新冠病毒疫苗的车间,只能由P3实验室转换。”此时,武桂珍面临着“几乎不可承受”的压力:“普通P3实验室病毒培养量有一定限制,但转换成生产车间后,我们实验室将接触比此前多几十万倍的病毒培养量。病毒培养量越多,病毒泄漏的风险就越大。”

关键时刻,疫苗的研发生产不能等。高福、武桂珍顶住压力,选择了“发酵罐”生产方式。“与其他方式相比,这是一种相对更安全的生产方式,因为它是全封闭的。但即使如此,我们还是不放心。后期我们又进行了一系列实验,最终证明了这种生产方法的高安全性。2020年4月27日,经专家认证及卫健委同意,我们将P3实验室转换成了生产车间,并开始了灭活疫苗的一期与二期临床试验。”

从疫苗的研发到生产,是一个与病毒赛跑的过程,高福对此深有感触:“武桂珍的担当为中国疫苗的研制抢了足足三四个月的时间,这是我们中国新冠病毒疫苗走在世界第一方阵第一梯队的关键因素。”

国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制科研攻关组布局了5条技术路线,除了灭活疫苗,还有重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗。高福带领研发的是重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) ,也就是人们常说的新冠病毒重组蛋白亚单位疫苗。他带领中国科学院微生物研究所研究团队,开始设计针对β冠状病毒感染性疾病的通用疫苗构建策略。这种疫苗是通过基因工程方法,在体外制备病毒的S蛋白受体结合区域(RBD)二聚体,刺激人体产生抗体。高福告诉《环球人物》记者:“重组蛋白苗的技术起源于20世纪70年代,大家耳熟能详的乙肝疫苗就属于此类疫苗。”

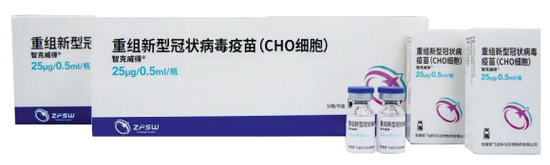

·中科院微生物研究所高福院士团队合作企业研发的重组蛋白亚单位新冠病毒疫苗。

·中科院微生物研究所高福院士团队合作企业研发的重组蛋白亚单位新冠病毒疫苗。

2020年11月,高福研制的疫苗陆续在国内及乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦和厄瓜多尔等国启动三期临床试验,进展顺利。特别是得到了首个试验启动国家乌兹别克斯坦的高度认可,在该国获得紧急使用授权,成为国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组蛋白亚单位疫苗。2021年3月,该疫苗在国内获准紧急使用,接种者需要需要间隔一个月和六个月接种三针。

与其他科研人员一样,高福在疫苗研发的过程中同样承受着极大的压力。但也有些压力是特殊的,比如,新冠病毒重组蛋白亚单位疫苗获准使用的时间点比其他疫苗稍晚。面对记者,高福正面回应了这种压力:“做科学的人,压力常伴左右,承受不住压力的人不适合搞科学。包括疫苗在内的科学研究,目的是创造、创新,无论时间早晚,我们都要力争走在世界的前沿。”

按照以往惯例,一款疫苗从研发到批量生产需要8到10年时间。但此次中国在短时间内就研制成功了若干种类疫苗,背后原因是什么?当记者问起这个问题,高福和武桂珍都提到了一个词——制度优势。“有国家作后盾,我们敢担当,敢拍板。在统一指挥下,我们的审批流程被缩短,各方力量的配合更加紧密、高效。”武桂珍说。此外,高福还提到了“科学基础的积累”:“中国这么多年来对科技的投入、对疫苗的投入,都使我们积累了良好的科学基础,而良好的科学基础又加快了行政决策的效率。”

两位专家还谈到了中国疫苗的安全性问题。武桂珍说:“我们争分夺秒地研制疫苗,但相关的所有程序都没有省掉。我们严格按照国家规定执行,比如动物实验、一期、二期、三期临床实验等等。就拿我们的灭活疫苗来说,其实安全性与有效性是非常高的。”

而高福则是一个行动派:“我早在去年5月就已经注射了国产疫苗,是第一批‘吃螃蟹的人’。”到今天为止我一共打了三针,疫苗种类与厂家都不尽相同,但身体没有任何不适。这么做的原因就是对国家的疫苗有信心。如何判断好疫苗?安全、有效、可控、可及(经济上大多数人可获得),而中国疫苗做到了这4个方面。”

与病毒赛跑

“新冠肺炎疫情的暴发不是‘黑天鹅事件’,而是‘灰犀牛事件’。”在一次演讲中,高福如此说道。“黑天鹅事件”指非常难以预测且不寻常的事件,而“灰犀牛事件”与之相反,指的是大概率会发生的、不易被关注的潜在危机。

高福说:“加上SARS与新冠病毒,人类已经发现了7种冠状病毒。2019年10月18日,盖茨基金会、世界银行和约翰霍普金斯大学在纽约做了一个桌面推演,叫作‘201事件’。推演中他们搞了个假想敌CAPS,翻译成汉语就叫作冠状病毒相关的肺炎综合征。”

类似推演的不止一个国际组织。高福是国际大流行监测委员会成员,该委员会每年要开两次大会,探讨全球可能出现的大流行。“2019年大会的年度报告上就写着‘人类可能会遭遇新发突发传染病的侵袭,新发突发病毒可能引发新的大流行’。”当时,大会将可能流行的病毒做了排名,其中排名第二的就是冠状病毒,鼠疫与埃博拉病毒都排在冠状病毒之后。

·2021年5月30日,高福院士在中国科学院第二十次院士大会上作报告。

·2021年5月30日,高福院士在中国科学院第二十次院士大会上作报告。

此次新冠肺炎疫情暴发后,人类第一次针对此类病毒研制疫苗。面对这个未知的敌人,科学家们面临的挑战有很多。高福说:“新冠病毒一直在适应人类,一直在变。病毒跟人类的关系就像是猫鼠游戏。”

“我们一直在测试,现有疫苗对越来越多的病毒变异株管用不管用。许多科学家都在与病毒赛跑,一方面他们做好监测,另一方面也在继续研发。”高福对《环球人物》记者说道。“现在大家都在想办法研制更高效的疫苗,摆脱‘卡脑子’的问题,尽力突破人类的认知。我们要给科学时间,向科学要答案。”

幸运的是,高福与武桂珍都认为,目前中国疫苗对于人们最担心的新冠病毒变异株依然有效。“大家经常问,现在这么多新变异株有什么影响?其实每次新的疫情发生,我们都会迅速作出诊断,同时进行毒株分离,然后做交叉综合实验,最后利用实验结果来观察疫苗的有效性。到目前为止,我们的疫苗都是管用的,尤其是面对关注度最高的德尔塔变异株。”

人们还关心疫苗有效期的问题。高福回答说:“这是人类第一次研制冠状病毒疫苗,很多东西是未知的,所以目前还没有确切答案。”高福表示,不排除新冠病毒未来像流感一样形成与人类长期共存的局面,所以“新冠病毒疫苗的发展方向也有可能会向流感疫苗靠拢”。据高福预测,未来社会将迎来“缓疫”状态,大家将会在满足一定防疫条件下进入正常生活。

正因如此,高福很重视即将召开的中俄后疫情时代传染病防控合作高峰论坛,以及冠状病毒国际前沿研究与创新论坛。他说:“全球防疫是一盘棋,世界如果不共享疫苗,病毒就将共享世界。”